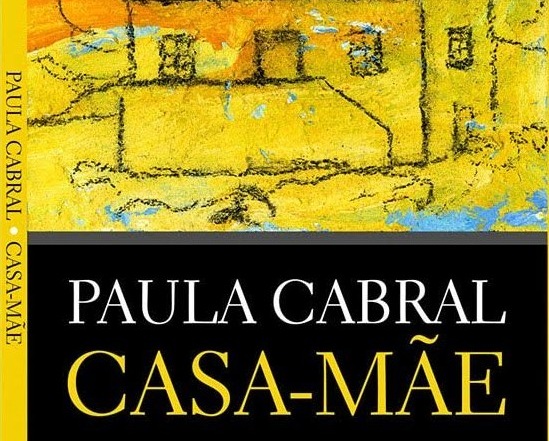

OPINIÃO | Entre Paredes e Palavras: A Casa-Mãe como Relicário de Vidas, por Diniz Borges

Há casas que não são apenas paredes, mas úteros de pedra e madeira, onde os dias se enredam nos silêncios dos pais, nos cheiros da cozinha das mães, nas vozes que ressoam em corredores e quintais. A família é a primeira pátria que habitamos, e nela aprendemos os rituais da esperança e da perda. A memória, esse tecido invisível que costura o passado ao presente, torna-se o elemento fundacional da escrita criativa: sem ela, não há voz que resista ao esquecimento. Escrever memórias é levantar paredes de palavras, erguer um lar feito de lembranças, onde cada gesto dos que amamos permanece vivo. É nesse poder da recordação — às vezes ferida, às vezes bálsamo — que reside a eternidade das pessoas da nossa vida.

A literatura de memória, aqui nos Estados Unidos considerada uma vertente maior do género “creative non-fiction”, abre-se como território onde a subjetividade e a interpretação moldam o real. Mary Karr, no livro The Liars’ Club, mostra como o trauma pode ser narrado através da ironia; Frank McCourt, em Angela’s Ashes, transforma a miséria da infância em epopeia de sobrevivência; Maya Angelou, no clássico I Know Why the Caged Bird Sings, funde experiência pessoal com denúncia histórica; Joan Didion, em The Year of Magical Thinking, cristaliza o luto numa prosa lúcida. Paula Cabral inscreve-se nesta genealogia: como estes autores, compreende que recordar é reinventar, que a vida só ganha voz quando narrada, que a dor se transmuta em beleza pela escrita.

Em Casa-Mãe, editado na coleção especial dirigida por Vamberto Freitas da editora Letras Lavadas, o gesto de recordar é simultaneamente íntimo e comunitário. Augusten Burroughs fez da sua infância excêntrica um retrato universal; Dave Eggers escreveu a orfandade como aventura épica; Vivian Gornick retratou a força da mãe e os vínculos familiares em Fierce Attachments. Também Paula Cabral se detém na casa, nos pais, nos amigos, na cidade — elementos singulares e profundamente açorianos, mas que se elevam a símbolos daquilo que é universal: o apego às raízes, o lugar da família, a persistência do afeto contra a erosão do tempo.

Logo na abertura, Paula Cabral evoca o pai: “O meu pai era, por educação, precatado nos sentimentos. Fingia não se importar, mas estava atento. Um homem não mostra o que sente.” Esta herança de silêncio masculino contrasta com a voz materna, que “contava casos de encantar… cheios de palavras preciosas”. O pai é a solidez discreta, a mãe a fonte de imaginação e ternura. A casa-mãe surge como espaço de encontros, “uma passagem expedita de gente que entrava e saía”, marcada pela presença de gerações.

A procissão, o café, a igreja, as festas — tudo compõe a teia comunitária. Mesmo a ausência é memória: “Tudo mudou desde que a sua cadeira está vazia”. A escrita de Cabral mostra que recordar é habitar novamente a casa, mesmo quando ela já só vive nas palavras.

A memória da emigração amplia a casa para além da ilha: “a América sempre significou a claridade que eu desejava, a luz, a alegria da família junta, a abundância das bonecas enviadas pela minha avó nos baús”. O sonho da América, enviado em baús e fotografias, inscreve-se no imaginário açoriano como extensão da casa insular. Esta primeira parte do livro é um regresso à infância, às vozes dos pais e dos avós, às ruas da freguesia. É um mapa afetivo que revela o modo como as casas guardam não apenas corpos, mas destinos.

A segunda parte abre com uma reflexão pungente: “Viver é incorporar uma procissão. Uns são deuses e são levados a ombros… e há os que carregam cruzes”. A metáfora resume a consciência de que a vida é simultaneamente celebração e sofrimento. A morte do pai abre um vazio irreparável: “Papá, fazes-me tanta falta. Não sei em quem descansar esta angústia da incerteza, que me apaziguavas só com a tua presença”.

O retrato paterno ganha a dimensão de relíquia: “A bondade e o desprendimento que tinhas no sorriso dos teus olhos eram bem evidentes. Toda a gente o sentia”. Ao mesmo tempo, a mãe surge como pilar resistente: “Foi uma companheira perfeita, tendo cuidado dele até ao limite das suas forças, ao ponto de cair numa cama do hospital, sem energia”.

O humor aparece como defesa contra a tragédia: “Rir é o melhor que há a fazer, combinar o trágico e o cómico, o profundo e o trivial”. A vida das mulheres da família torna-se exemplo de força: “Dou-me conta de que as mulheres da minha vida são todas fortes. De carácter e de ânimo”. A literatura de memória aqui é gesto de gratidão e reconhecimento, e ao mesmo tempo, elaboração do luto. Como Didion escreveu o seu diário do luto, Paula Cabral escreve o seu em forma de casa, onde a ausência paterna é uma presença insubstituível.

Esta parte do livro revela a dimensão universal da perda e da herança. Ao falar da morte do pai, fala também da mortalidade de todos, da procissão inescapável que conduz cada vida. A Casa-Mãe torna-se, então, símbolo da finitude, mas também da permanência pela memória.

Na terceira parte, a narrativa reencontra a dimensão de herança e continuidade. Os objetos da casa — “o retrato grande dos meus bisavós maternos, o relógio de parede, a cadeira de embalar” — são relicários de memória. Cada objeto carrega uma história de emigração, de perda, de retorno. “Naquele tempo, não havia pior dor do que perder um familiar para a emigração, já que, na morte, se acha o conforto… sem notícias, as mulheres choravam os maridos perdidos no mundo”.

Paula Cabral pergunta-se: “Proponho casa-mãe. Haverá expressão mais doce e ternurenta para nomear o nosso lugar de afetos?”. E descreve como certas casas parecem felizes, como se carregassem um “carma” de alegria. O lar é, portanto, mais do que espaço físico: é o repositório espiritual de uma comunidade. Podemos afirmar que o coração da ilha mora na Casa-Mãe.

Esta parte traz também uma reflexão sobre identidade: “Não sei se a minha casa tem esta aura. Não consigo avaliar, pois se sou parte dela, mas nela fui sempre feliz”. A casa, como metáfora, é inseparável do eu. E, no entanto, a consciência da fragilidade impõe-se: “Não sei como vai ser quando esta porta se fechar… No ventre da casa-mãe”.

Este fecho da obra articula o universal e o local: todas as casas-mãe do mundo são destinos de finitude, mas também eternidades pela palavra. Aqui, Paula Cabral aproxima-se de Maya Angelou ou Vivian Gornick: a experiência de uma ilha torna-se metáfora da experiência humana, independentemente do lugar.

Casa-Mãe confirma o lugar central da literatura de memória na “creative non-fiction”. A reflexão pessoal, as técnicas criativas, a subjetividade e a interpretação, a exploração de temas universais — todos os aspetos-chave do género estão presentes. Paula Cabral escreve com lirismo e honestidade, entrelaçando o concreto da vida açoriana com a vastidão da condição humana. A ilha, aqui, é metáfora de todas as ilhas: “sem memória, o mundo segue na sua demência errante, sem norte que lhe componha o rumo”. Ao narrar o particular, alcança o universal.

Este livro é uma dádiva. Paula Cabral oferece-nos um testemunho íntimo que, sendo profundamente açoriano, é também universal. O leitor reconhece-se no seu apego aos pais, na ternura pela mãe, na saudade do pai, no eco das festas, na força das mulheres. Cabe louvar também o gesto crítico de Vamberto Freitas, que soube reconhecer nesta obra um marco para a coleção comemorativa que habilmente coordenou para a Letras Lavadas, a grande editora dos Açores e da Diáspora.

Se a literatura é o lugar onde o tempo se suspende, Casa-Mãe é um altar de memória. Ao lê-lo, percebemos que o local é sempre universal e que o universal se alimenta do local: cada ilha é todas as ilhas, cada casa é todas as casas. A escrita de Paula Cabral eterniza um tempo, um lugar, um povo — mostrando-nos que somos todos feitos da mesma matéria: memória, afeto e esperança.